タコメーターが真ん中じゃなきゃイヤだっ!ということに端を発して勢いあまって作ってしまいました(笑)

作業にいっぱいいっぱいで画像があまりないため、今回は紹介程度ということで…細部には触れません(笑)真似するのはあまりオススメできません。正直言ってかなり大変です(汗)

まずは交換前の純正メーター。何の変哲もありませんね。右手前に見えるのはDefiの水温計です。これも埋め込みます。

まずは新しいパネルを作る際のサイズを見極めるため、純正のメーターを取り外して分解し、採寸します。

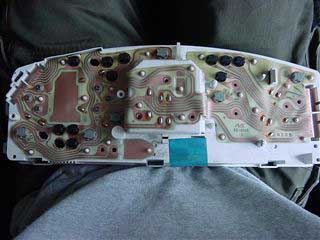

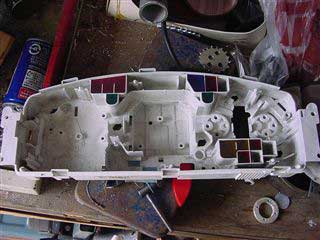

取り外した純正メーターです。そのうちこれが跡形もなくなります(笑)

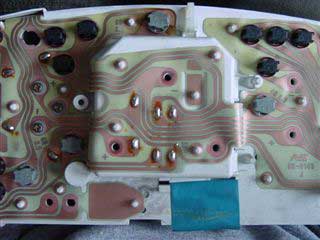

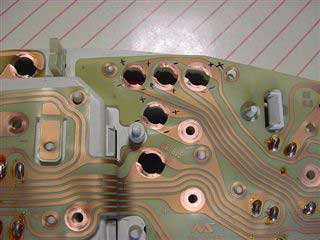

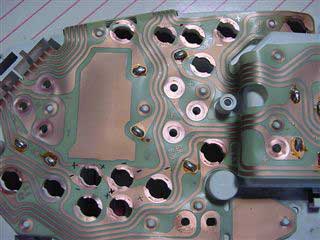

純正メーターパネル裏側です。プリント基板のようになっていますが、基盤自体はフィルムでペラペラです。

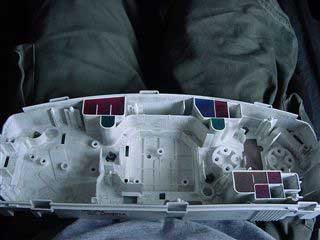

メーターを取り外したところです。純正とは違うメーターを埋め込むため、削らないといけないところがでてきます。

新しく作成するパネルの寸法を決めるため、枠のパネルの余分な部分を削り取ります。

すっきりと枠だけになりました。

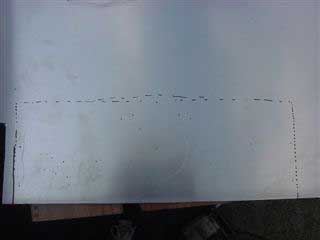

アルミパネルを加工します。メーターや警告灯を埋め込む穴をけがき、大雑把に切り取ります。

切り取れたらきちんとスペース的に問題ないかを確かめます。結構ギリギリでした。ドリルで穴をあけ、やすりでバリバリ削ってメーターを埋め込む穴を作ります。

パネルが作成できたらメーターを実際に入れてみて、干渉するところは容赦なく削り取ります。そして、パネルは塗装します。

今度は警告灯の配線をします。今回はLEDを用いるのでちょっと小細工が必要になります。LEDには方向性があるので、まずはテスターで電球に対して電圧がどのようにかかっているかを調べます。画像で+とか−とか書いてあるのが僕がマジックで書いたそれです。

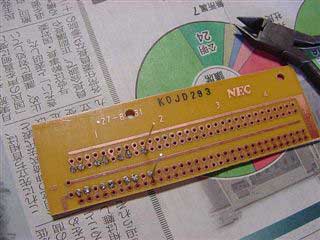

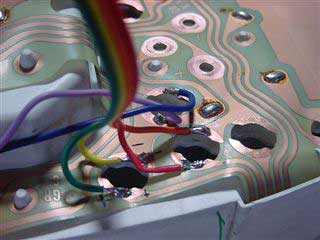

LEDを用いるときに注意しなくてはならないのは、許容電圧が低い(大体3V以下)ということです。テスターでの測定の結果、基盤の電球端子にはDC12Vがかかってくるので、単にLEDだけを接続すればLEDが壊れてしまいます。そこで抵抗を用いて分圧し、許容電圧内で点灯するようにします。警告灯は全部で10個あるので別基盤に抵抗をまとめて配線しました。

そして、電球端子とこの基盤の抵抗とを接続し、LEDへと接続していきます。

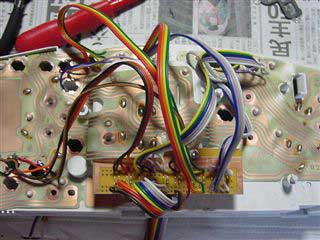

ごちゃごちゃしてますね(笑)

ごちゃごちゃしてますね(笑) LEDに接続です。

LEDに接続です。だんだんと形になってきました。メーターを埋め込んだパネルにLEDを埋め込む前に実際にLEDが点灯するかを確かめます。

実はこのときにトラブルがありまして、普通エンジンキーをオンにすると警告灯は一斉に点灯して(ランプテスト)エンジンを始動すると警告灯は消えますが、消えずについたままになるものが現れました(笑)もちろん消えるように細工は施しましたが、警告灯がきちんと異常時に点灯してくれるかどうかは?です(爆)

すべてを元通りに固定して完成です!はいっ、完璧です!今回はDefiのタコメーター、水温計、油圧計、油温計を埋め込みました。

ちなみに夜ライトを点灯すると、ちょっと画像では見にくいですがこんな感じになります。

と言いたいところですが、燃料計がついていないのにお気づきになられたでしょうか?実は純正の燃料計を移植しようとしていたのですが、フィッティングの途中で壊してしまいました(笑)また、積算計をまだ取り付けていません。完璧に完成するにはまだまだ時間がかかります。

LEDは高輝度のものを選んでみたのですが、高輝度すぎて点灯すると眩しいです(爆)ほどほどのものにしましょう(笑)